Vom Plan zur Wirklichkeit

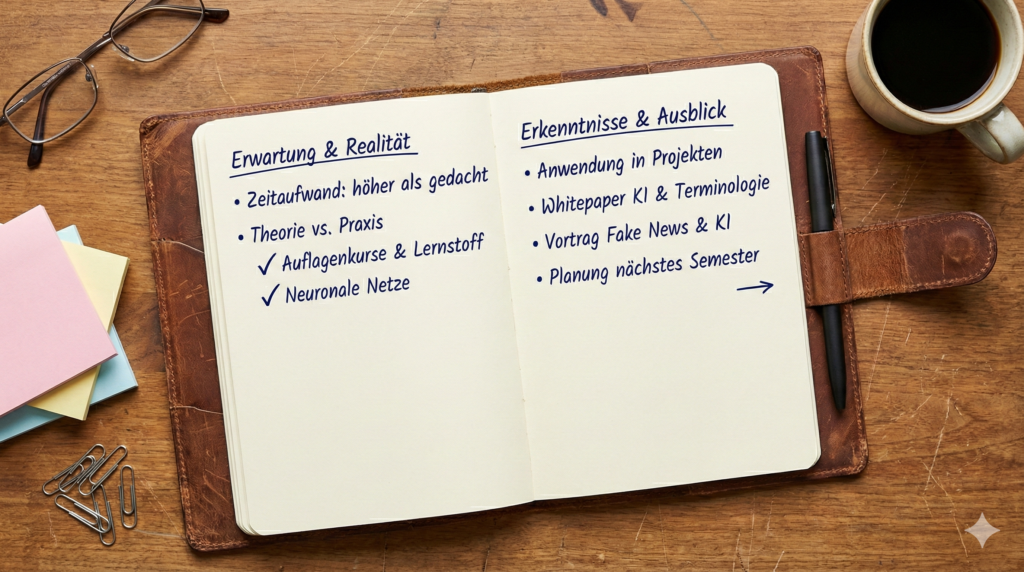

Das erste Semester liegt hinter mir. Und wie so oft klaffen Erwartung und Realität ein Stück auseinander.

In meiner Vorstellung ließ sich das Studium relativ einfach in die Logik eines normalen Arbeitsverhältnisses übersetzen: eine bestimmte Zahl an Stunden pro Woche, dazu etwas Vor- und Nachbereitung – anspruchsvoll, aber kalkulierbar. Diese Rechnung ging nicht auf. Der zeitliche Aufwand war höher, die mentale Beanspruchung intensiver, und vor allem: Die Energie verteilt sich anders, wenn man lernt statt arbeitet.

Vier Arten zu lernen

Rückblickend lassen sich die Veranstaltungen grob in vier Typen einteilen – und jeder stellte andere Anforderungen.

Die Auflagenkurse.

Statistik und Einführung in die Programmierung – Pflichtprogramm. Inhaltlich gut machbar, aber mit jeweils vier Semesterwochenstunden de facto bereits ein voller Arbeitstag. Allein diese beiden Kurse strukturierten die Woche stärker als erwartet.

Die theoretischen Grundlagenfächer.

Knowledge Representation, Statistische Grundlagen des Machine Learning oder Vertrauenswürdigkeit der KI (Explainable AI) – klassische Wissensfächer. Hier geht es um Konzepte, Modelle, Definitionen, Zusammenhänge. Interessant war weniger der Stoff selbst als die Art seiner Vermittlung: Manche Dozenten folgen strikt ihren Folien, andere entwickeln eine narrative Struktur, erzählen gewissermaßen eine gedankliche Geschichte. Letzteres bleibt deutlich nachhaltiger im Gedächtnis.

Die diskursiven Formate.

In Veranstaltungen wie Ethik wird weniger „vermittelt“ als gemeinsam erarbeitet. Argumente werden geprüft, Positionen hinterfragt, Begriffe geschärft. Diese Form des Lernens fühlt sich fast zeitlos an – wie ein klassisches Universitätsideal.

Die praxisnahen Fächer.

Und dann jene Veranstaltungen, in denen Theorie und Umsetzung unmittelbar ineinandergreifen – etwa Neuronale Netze oder Ergebnispräsentation. Hier zeigt sich schnell, ob man etwas verstanden hat. Code funktioniert – oder eben nicht.

In der Summe füllte sich die Woche schneller, als mir lieb war. Als „Senior-Student“ musste ich zudem feststellen, dass mir das klassische Lernen großer Mengen an Fakten nicht mehr so leichtfällt wie früher. Ob es am Alter liegt, an mangelnder Übung oder schlicht daran, dass der Kopf inzwischen gut gefüllt ist – schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch eine Frage der Motivation. Auffällig ist jedenfalls: Die meiste Zeit investierte ich in die praxisorientierten Inhalte.

Neuronale Netze – zwischen Faszination und Aufwand

Besonders prägend war für mich die Einführung in die neuronalen Netze. Statt einer einzigen Abschlussprüfung gab es drei kleinere und eine größere Abgabe. Implementieren, testen, präsentieren – ein kontinuierlicher Leistungsnachweis.

Der große Vorteil: Man arbeitet so lange, bis das Ergebnis überzeugt. Der Nachteil: Man arbeitet so lange, bis das Ergebnis überzeugt. Zeit wird hier zu einer offenen Variable – und damit zur eigentlichen Herausforderung.

Die Idee mit der Terminologie

Für die abschließende größere Aufgabe ließ ich mir von Daniel Zielinski ein Thema im Bereich Terminologieextraktion empfehlen. Die Idee reizte mich sofort: Ein neuronales Netz mit annotierten Fachtexten in Englisch und Französisch trainieren und anschließend aus nicht annotierten niederländischen Texten Fachterminologie extrahieren.

Was in der Beschreibung überschaubar klingt, entfaltete in der Umsetzung eine eigene Dynamik. Modellarchitekturen vergleichen, Frameworks evaluieren, Parameter anpassen, Trainingsläufe analysieren – und immer wieder die Frage: Hätte es nicht auch ein einfacheres Thema getan?

Am Ende funktionierte es. Vielleicht nicht perfekt. Vielleicht extrahierte mein Modell streng genommen eher Benennungen, die als Termkandidaten gelten könnten. Aber es funktionierte. Und das ist ein besonderer Moment: wenn aus Theorie tatsächlich etwas Produktives entsteht.

Studium und Praxis verzahnen sich

Mit dem Sommersemester verschiebt sich der Fokus nun wieder stärker. Neben dem Studium muss – und will – ich mich wieder intensiver um meine anderen Aufgaben kümmern. Vieles davon passt erstaunlich gut zu dem, was ich gerade lerne. Mehr noch: Ich habe das Gefühl, dass ich das Erlernte unmittelbar anwenden kann.

Im RaDT erarbeiten wir derzeit ein Whitepaper zum Thema KI und Terminologie. Interessant ist dabei die Perspektive: Es geht ausdrücklich nicht darum, wie man mit KI das Terminologiemanagement optimieren kann. Vielmehr drehen wir die Blickrichtung um. Die Frage lautet: Wie können Terminologien und die Expertise von Terminolog:innen KI-Projekte unterstützen? Welche strukturierte Begrifflichkeit, welches konzeptuelle Wissen können sie einbringen, um KI-Systeme robuster, präziser und nachvollziehbarer zu machen?

Gerade nach meinem eigenen Ausflug in die Terminologieextraktion erscheint mir diese Perspektive besonders spannend.

KI erklären – nicht mystifizieren

Und dann steht noch die Himmelfahrtstagung des Quickborn-Arbeitskreises an. Dort wollen wir uns mit den Auswirkungen von Fake News auf Gesellschaft und Demokratie beschäftigen. Ich habe – vielleicht etwas mutig – zugesagt, einen kleinen Beitrag zu gestalten.

Mein Ziel ist es, den Teilnehmys eine kurze Einführung in Maschinelles Lernen und KI zu geben. Keine mathematische Vorlesung, kein Formelkatalog. Sondern eher eine Entmystifizierung. Ein Versuch zu erklären, was diese Systeme eigentlich tun – und was nicht.

Vielleicht sind die Teilnehmys danach weniger überrascht, wenn ihre Anfragen an große Sprachmodelle merkwürdige, widersprüchliche oder schlicht falsche Ergebnisse liefern. Und vielleicht trägt ein besseres Verständnis ja auch ein Stück dazu bei, Diskussionen über Fake News differenzierter zu führen.

Weniger Berlin, mehr Fokus

Die Intensität des Semesters zeigte sich auch jenseits des Campus. Meine Heimfahrten nach Berlin wurden seltener. Anfangs noch regelmäßig – auch aus organisatorischen Gründen – konzentrierte sich mein Alltag zunehmend auf Studium und Projektarbeit. Gegen Ende, insbesondere in der Prüfungsphase, war die Entscheidung klar: Zeit ist die knappste Ressource.

Was bleibt – und was kommt

Nun liegen vier Wochen vorlesungsfreie Zeit vor mir. Wobei „frei“ vermutlich relativ ist. Anmeldungen, organisatorische Fragen, vielleicht erste Vorbereitungen auf das nächste Semester – ganz loslassen wird man wohl nicht.

Und auch zuhause in Berlin ist das eine oder andere liegen geblieben. Krankenkasse, die deutsche Rentenversicherung, Arbeitsamt und Finanzamt; es gibt noch einiges zu tun.

Was nehme ich mit? Vor allem die Erkenntnis, dass Zeitplanung kein Nebenaspekt ist, sondern eine Kernkompetenz. Und dass Motivation viel mit inhaltlicher Nähe zu tun hat.

Die Auflagenfächer sind erledigt, ebenso die vorgesehenen Wahlpflichtmodule. Theoretisch könnte das zweite Semester etwas entspannter werden. Praktisch habe ich bereits wieder interessante Angebote für das Sommersemester entdeckt. Vielleicht belege ich doch noch das eine oder andere zusätzlich – nicht für die Note, sondern aus Interesse.

Denn letztlich bin ich nicht hier, um Prüfungen zu sammeln. Sondern um zu lernen. Und das Gelernte in Zusammenhänge zu stellen, die über das Studium hinausreichen.