Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur ein Thema der Wirtschaft. Auch Hochschulen stehen vor tiefgreifenden Herausforderungen – und das keineswegs nur in Studiengängen, die sich explizit mit KI beschäftigen.

Ein kurzer Überblick zeigt, wie umfassend die Veränderungen bereits sind. Studierende nutzen KI heute für eine Vielzahl von Aufgaben: von Programmieraufgaben über Recherche bis hin zur Generierung von Texten und Bildern. Moderne Sprachmodelle liefern Ergebnisse, die noch vor kurzer Zeit undenkbar schienen.

Gleichzeitig setzen auch Lehrende KI ein. Skripte, Übungsaufgaben und Vorlesungsfolien werden zunehmend mit KI-Unterstützung erstellt oder zumindest überarbeitet. KI ist also längst Teil des Lehr- und Lernalltags – auf beiden Seiten.

KI im späteren Berufsleben

Eine weitere, oft unterschätzte Dimension betrifft den Übergang ins Berufsleben. Absolventen werden in vielen Tätigkeiten selbstverständlich mit KI arbeiten – sofern diese Aufgaben überhaupt noch von Menschen erledigt werden. Besonders deutlich zeigt sich das in der Softwareentwicklung.

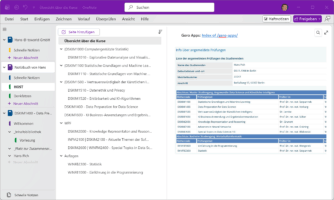

Moderne Entwicklungsumgebungen sind heute eng mit KI-Systemen verzahnt. Beim Programmieren schlägt die KI Code vor, vervollständigt einzelne Zeilen oder ganze Blöcke und hilft bei der Fehlersuche. Die Qualität dieser Vorschläge ist in vielen Fällen erstaunlich hoch. Das liegt nicht zuletzt an der hervorragenden Datenbasis: strukturierte Plattformen wie Stack Overflow, umfangreiche Dokumentationen und öffentlich verfügbare Code-Repositorien liefern ideales Trainingsmaterial.

Aber auch bei der Analyse und Erstellung von Texten wird immer mehr auf KI zurückgegriffen. KI kann auf die schnelle eine Zusammenfassung von Texten liefern, handschriftliche Notizen transkribieren und Grafiken für Präsentationen erstellen. Und sollte man doch mal in die Versuchung kommen etwas selbst zu erstellen, so liefert die KI Verbesserungshinweise. Und das alles unbenommen der Frage, ob das was die KI da so von sich gibt tatsächlich auch immer korrekt ist.

Vor diesem Hintergrund stellt sich zwangsläufig die Frage, wie sinnvoll es noch ist, Studierende primär in der Syntax einzelner Programmiersprachen auszubilden. Welchen Mehrwert hat es, wenn in Prüfungen Programmieraufgaben ohne KI gelöst werden müssen und Syntaxwissen auswendig gelernt wird – insbesondere angesichts der rasanten Weiterentwicklung von Sprachen und Bibliotheken?

Was sollte wirklich vermittelt werden?

Natürlich bestreitet niemand, dass grundlegendes Verständnis notwendig ist. Strukturen, Algorithmen und Denkweisen müssen verstanden werden. Aber wird dieses Verständnis tatsächlich durch das Pauken von Syntax gefördert?

Wäre es nicht zielführender, stärker auf das Verständnis von Algorithmen, auf Modellierung, auf die Gestaltung von Benutzeroberflächen und auf den sinnvollen Einsatz bestehender Bibliotheken zu setzen? Und nicht zuletzt: Was erwarten Arbeitgeber eigentlich von Absolventen, wenn sie ins Berufsleben einsteigen?

Ein ähnliches Spannungsfeld zeigt sich in anderen Disziplinen. In der Übersetzungslehre etwa gibt es weiterhin Veranstaltungen, die Übersetzen ohne technische Hilfsmittel vermitteln. Ob das noch praxisrelevant ist, lässt sich kaum mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten.

Denn auch hier gilt: Um Ergebnisse bewerten zu können, muss man verstehen, was in der „Black Box“ passiert. Niemand möchte sich blind auf KI verlassen. Gleichzeitig ist klar, dass die Praxis längst von maschineller Unterstützung geprägt ist.

Ohne Prüfung geht es nicht, oder?

Grundsätzlich wird es auch künftig eine Form der Prüfung brauchen, um Qualifikationen zu bewerten und am Ende einen belastbaren Nachweis auszustellen. Gesellschaften und Arbeitsmärkte funktionieren nun einmal nicht ohne solche Marker. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie Prüfungen ausgestaltet sein müssen, wenn der Einsatz von KI nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall ist. Wenn KI auch in Prüfungssituationen erlaubt oder sogar erwartet wird, verschiebt sich der Fokus zwangsläufig: Weg von der reinen Ergebnisproduktion hin zur Bewertung von Verständnis, Urteilsfähigkeit und methodischem Vorgehen. Dann geht es weniger darum, ob jemand ein korrektes Ergebnis erzeugen kann, sondern wie dieses Ergebnis zustande kommt – welche Annahmen getroffen wurden, welche Werkzeuge eingesetzt wurden und ob die Ergebnisse kritisch reflektiert werden können.

Prüfungen müssten damit stärker prozessorientiert, transparenter und kontextbezogener werden. Genau darin liegt eine große Herausforderung, aber möglicherweise auch eine Chance, Prüfungen wieder näher an die tatsächliche berufliche Praxis heranzuführen. Aber es ist klar, dass dies mehr Aufwand mit sich bringen würde. Und vor dem Hintergrund knapper Kassen kann dies nicht bedeuten einfach mehr Personal einzustellen. Es muss eher um die Veränderung von Abläufen und Strukturen gehen.

Hochschulen als träge Systeme

Auch wenn viele dieser Fragen offen bleiben, eines ist klar: Die Hochschullehre wird sich verändern müssen. Die entscheidende Frage ist weniger ob, sondern wie – und wie schnell.

Hochschulen sind komplexe Organisationen. Akkreditierte Studiengänge, formale Vorgaben und gewachsene Strukturen machen schnelle, radikale Veränderungen nahezu unmöglich. Niemand kann ernsthaft erwarten, dass Lehrpläne von einem Semester auf das nächste komplett neu gedacht werden. Das ist weder formal noch menschlich leistbar.

Veränderung kann daher nur schrittweise erfolgen. Gleichzeitig besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen der Geschwindigkeit, mit der sich KI weiterentwickelt, und den Anpassungsmöglichkeiten der Hochschulen. Was passiert, wenn diese Lücke zu groß wird?

Wettbewerb um Studierende

Schon heute kämpfen viele Hochschulen mit rückläufigen Studierendenzahlen. Das hängt nicht zuletzt mit der demografischen Entwicklung zusammen – auch wenn die grundsätzliche Nachfrage nach akademischer Bildung weiterhin hoch ist. Sinkende Studierendenzahlen wirken sich direkt auf die Finanzierung aus, nicht nur bei privaten Hochschulen.

Mehr Marketing allein wird dieses Problem nicht lösen. In einem begrenzten Markt bedeutet der Erfolg der einen Hochschule zwangsläufig ein Problem für eine andere. Hochschulen stehen längst in einem harten Wettbewerb.

Entscheidend wird daher nicht die Sichtbarkeit, sondern die Attraktivität der Angebote sein. Studierende fragen sich zu Recht, welche Perspektiven ein Studium ihnen eröffnet – gerade in einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt.

Kleine Hochschulen als Chance?

Viele Hochschulen stehen damit vor einer doppelten Herausforderung: sinkende Einnahmen und gleichzeitig hoher Veränderungsdruck. Transformation im laufenden Betrieb ist schwierig – das gilt für Hochschulen ebenso wie für Unternehmen. In guten Zeiten fehlt oft der Antrieb zur Veränderung, in schlechten die Ressourcen.

Wenn man eine vorsichtige Prognose wagen möchte, könnten kleinere Hochschulen hier sogar einen Vorteil haben. Sie sind möglicherweise flexibler und können schneller auf neue Anforderungen reagieren. Gleichzeitig sind sie oft finanziell verwundbarer und gelten weniger als „systemrelevant“ als die großen Player. Und das alles obwohl Studierende durchaus dazu neigen nach der Schulzeit in einer kleinen Schule zum Studium in die große weite Welt zu ziehen, also eher Hochschulen und Universitäten in größeren Städten im Fokus haben.

Doch ein Blick in die Evolution zeigt: Es waren nicht die Dinosaurier, die überlebt haben, sondern die kleinen, anpassungsfähigen Säugetiere.